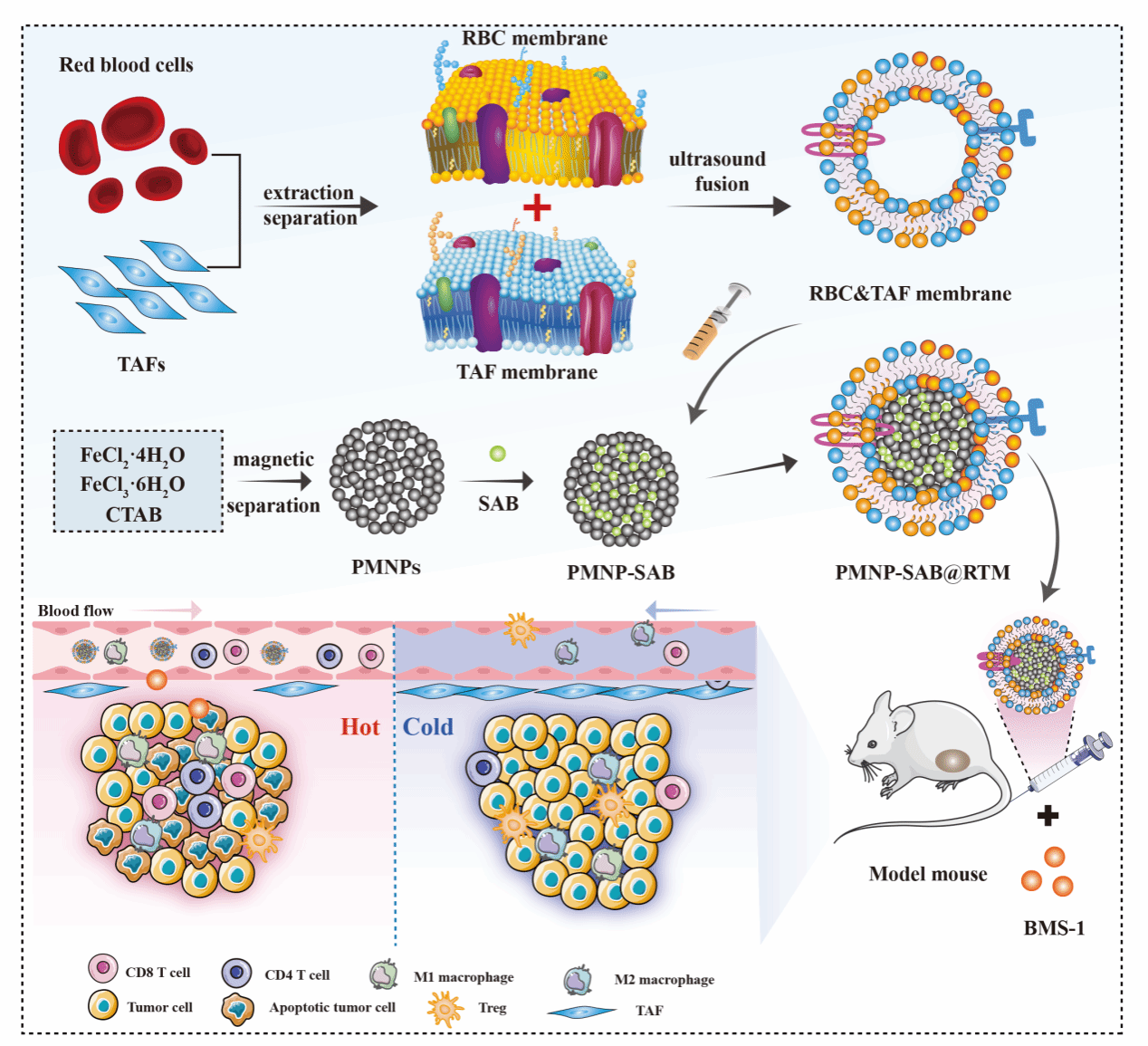

近日,学校中医学院丹参研究团队在Materials Today Bio(医学,中科院一区TOP,IF=10.2)期刊发表题为“Functionalized biomimetic nanoparticles loaded with salvianolic acid B for synergistic targeted triple-negative breast cancer treatment”的研究论文,2021级硕士研究生程诺、2022级硕士研究生周芊芊和2023级硕士研究生贾宗芳为论文共同第一作者,中医学院陈云娜副研究员、张盛副研究员和药学院王雷副教授为共同通讯作者,安徽中医药大学为论文第一单位。该研究基于“冷”-“热”微环境转化治疗策略,构建了红细胞和肿瘤相关成纤维细胞(TAFs)混合细胞膜包被的多孔磁性纳米粒(PMNPs)用于递送丹酚酸B(SAB),实现“免疫逃逸”和“同源靶向”双重作用。通过磁场作用,SAB可靶向聚集肿瘤部位;瘤内释放的SAB能有效抑制TAFs产生细胞外基质,促进T细胞浸润,诱导抗肿瘤免疫反应。

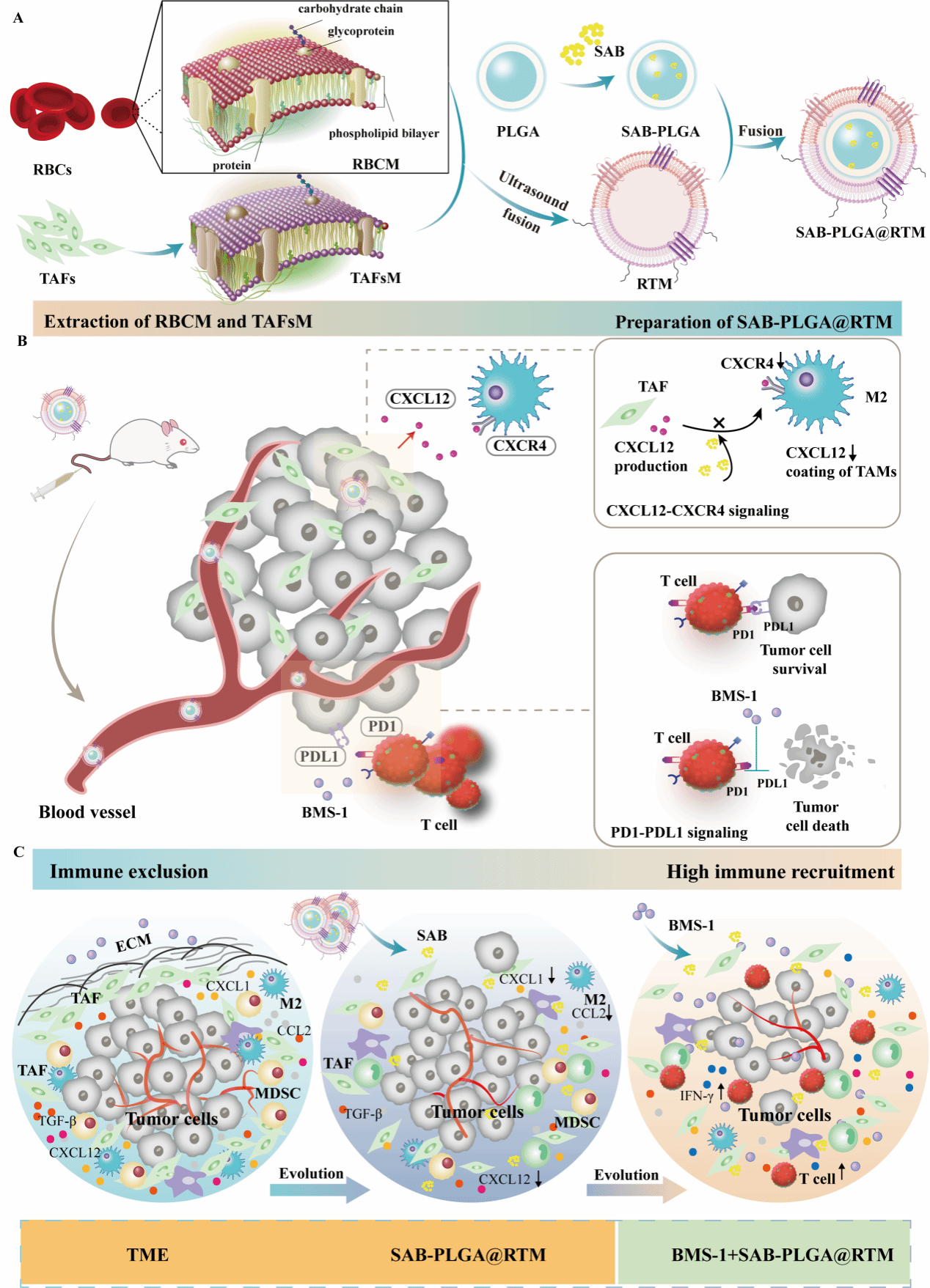

为进一步探究SAB抑制TAFs诱导抗肿瘤免疫反应的相关机制,丹参研究团队近日在Journal of Nanobiotechnology(生物学,中科院一区TOP,IF:12.6)期刊上发表题为“A multifunctional biomimetic nanoplatform combined with immune checkpoint blockade for triple-negative breast cancer immunotherapy through inhibiting polarization of M2 macrophages”的研究论文,2022级硕士研究生周芊芊、2023级硕士研究生贾宗芳和2024级硕士研究生木洋为论文共同第一作者,中医学院陈云娜副研究员、药学院陈卫东教授和王雷副教授为共同通讯作者,安徽中医药大学为论文第一单位。该研究构建的仿生纳米粒(SAB-PLGA@RTM)可抑制TAFs活化和CXCL12分泌,阻断CXCL12与巨噬细胞表面CXCR4结合,从而抑制M2巨噬细胞极化;同时,增加了瘤内CD4+和CD8+ T细胞水平,减少髓源性抑制细胞(MDSCs)募集;与免疫检查点抑制剂联合治疗后,免疫抑制细胞因子(IL-6、CCL5、CCL2、CXCL1和TGF-β等)水平显著下调。

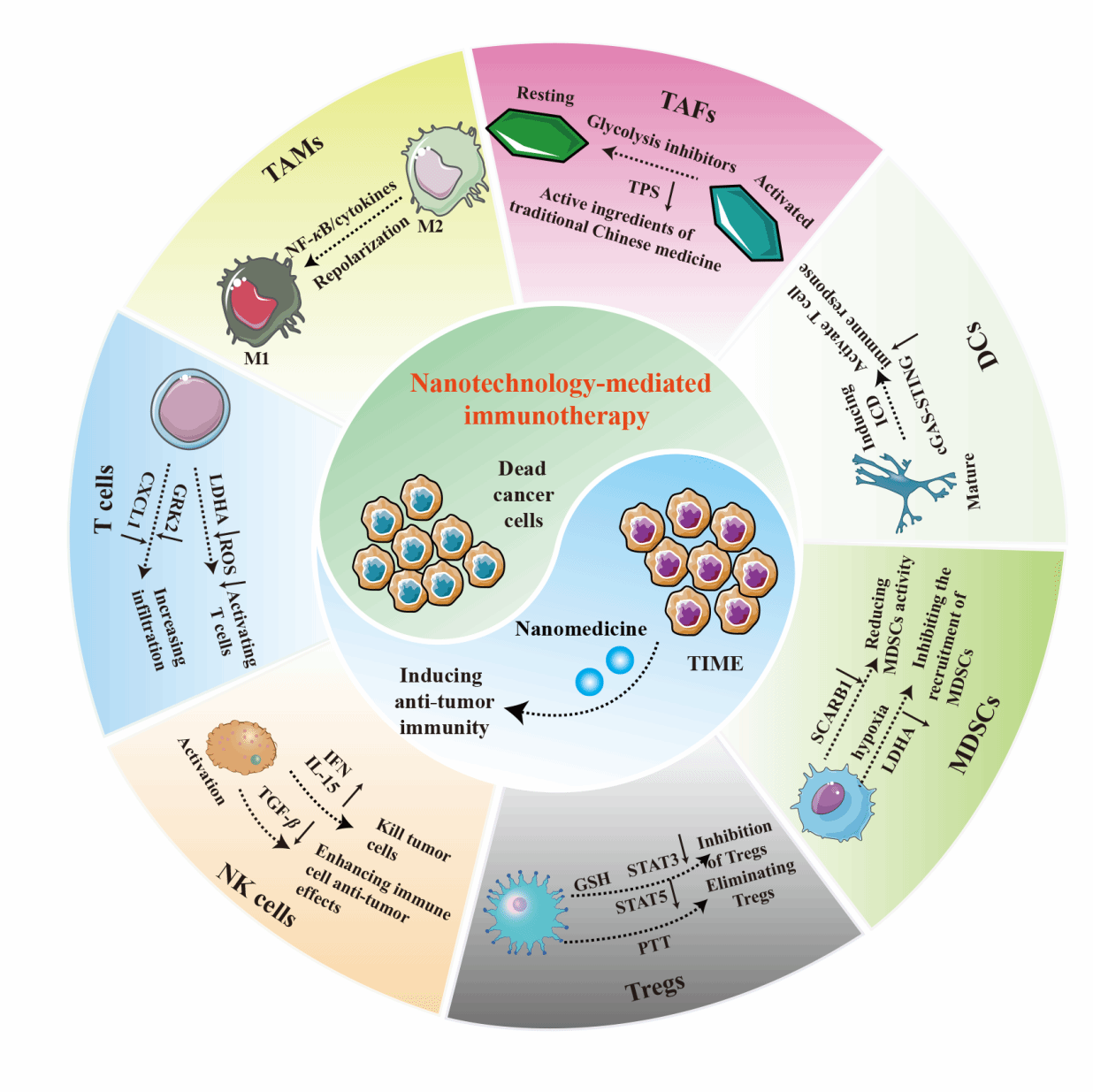

针对调控肿瘤免疫微环境治疗策略,研究团队综述了靶向TAMs、T细胞、MDSCs和TAFs等多种免疫细胞调节肿瘤免疫微环境的治疗策略。论文“Enhancing cancer immunotherapy: Nanotechnology-mediated immunotherapy overcoming immunosuppression”发表于Acta Pharmaceutica Sinica B(医学,中科院一区TOP,IF=14.6)期刊,中医学院陈云娜副研究员和2022级硕士研究生周芊芊为论文共同第一作者,药学院陈卫东教授和王雷副教授为共同通讯作者,安徽中医药大学为论文第一单位。

以上研究在细胞分子生物学(脑病)实验室、新安医学教育部重点实验室、省部共建安徽道地中药材品质提升协同创新中心、安徽省中药复方重点实验室、安徽省中医药科学院药物制剂研究所等平台完成,获得国家自然科学基金项目、中华中医药学会青年人才托举工程项目、安徽省科技创新攻坚计划项目、安徽省高校自然科学研究项目等项目支持。(陈云娜/文图 张亚辉/审核)

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2024.101441

https://doi.org/10.1186/s12951-025-03663-w

https://doi.org/10.1016/j.apsb.2024.05.032